티스토리 뷰

목차

당근은 건강을 상징하는 대표 채소로 세계 어디에서나 소비되고 있지만, 나라별로 간식이나 요리에 활용하는 방식에는 뚜렷한 차이가 있습니다. 특히 미국에서는 ‘당근 간식’의 개념 자체가 매우 다양하고 풍부한 반면, 한국에서는 여전히 밑반찬이나 생채 형태로 국한되는 경우가 많습니다. 미국은 ‘스낵화’를 통해 당근을 일상 간식으로 자리 잡게 했고, 그 과정에서 식문화와 건강에 대한 인식 차이가 뚜렷하게 드러납니다. 이 글에서는 미국인들이 즐겨 먹는 당근 간식 종류와 소비 방식, 그리고 한국과의 차이점을 건강·문화적 관점에서 비교해 보겠습니다. 실제로 미국의 슈퍼마켓이나 편의점에서는 당근이 단독 간식으로 판매되는 비율이 높고, 헬시푸드, 유기농, 플랜트베이스드 제품들과 함께 진열되어 있어 건강식으로 인식되는 비중이 큽니다. 또한 당근은 포장 간편성, 유통 안정성, 색감과 식감의 만족도 면에서도 간식으로서의 경쟁력이 높아, 미국 식문화에서는 중요한 위치를 차지하고 있습니다. 이러한 점은 한국과의 소비 행태 차이를 더욱 두드러지게 만듭니다.

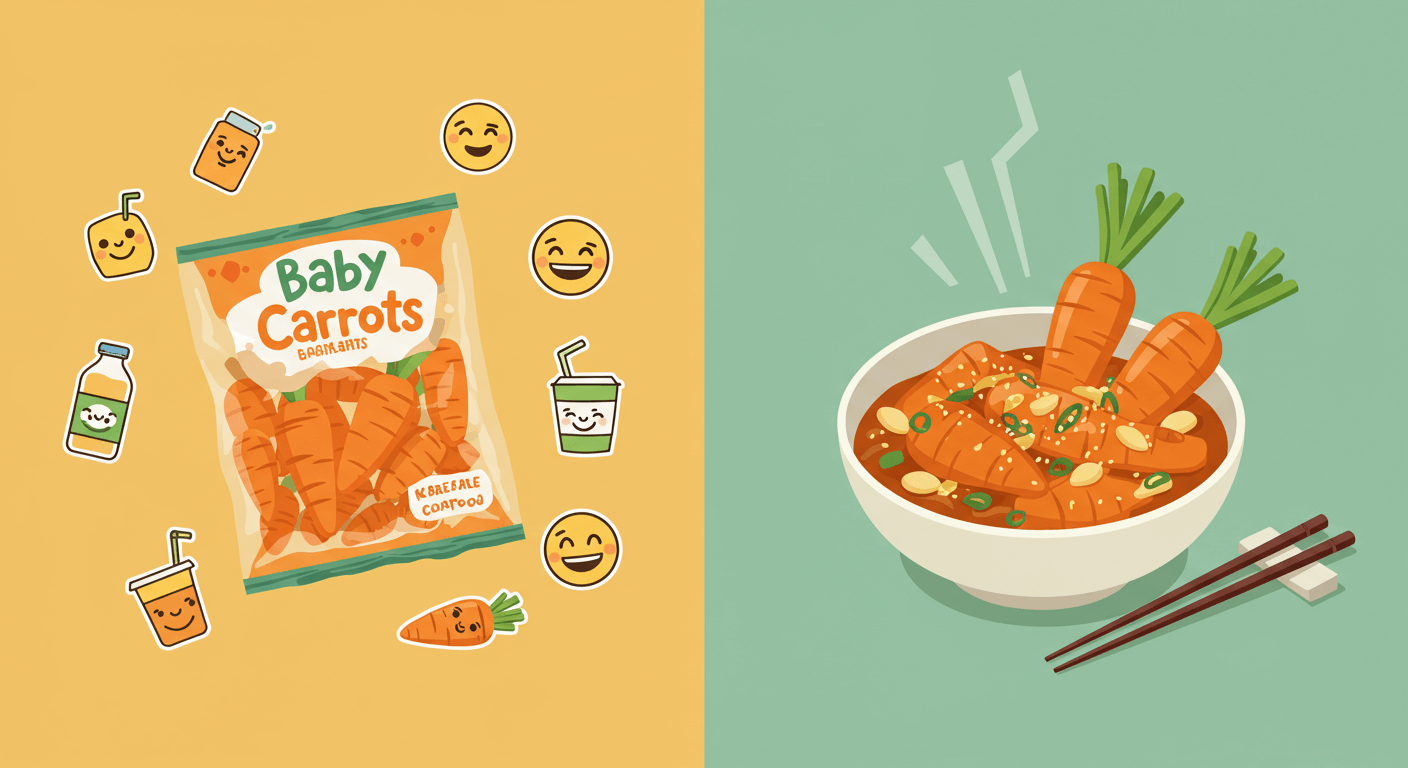

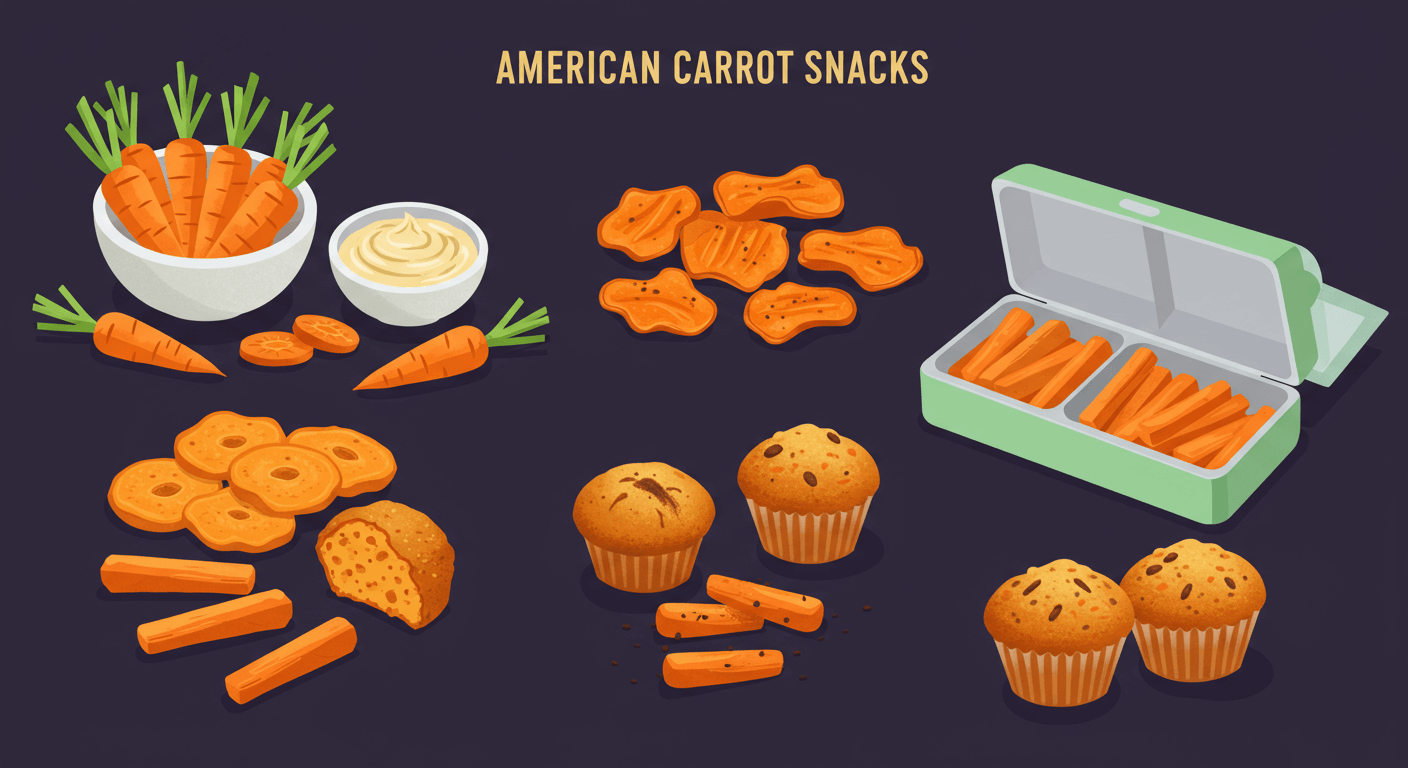

미국의 당근 스낵 문화와 인기 간식 종류

미국에서 당근은 단순한 채소가 아닌 간편하고 건강한 스낵으로 자리매김했습니다. 대표적인 예가 ‘베이비 캐롯(Baby Carrot)’입니다. 이는 유전자 조작이 아닌, 일반 당근을 일정 크기로 잘라 깎아낸 가공 제품으로, 마트나 편의점에서 한 팩씩 판매되며 헬시푸드 코너의 스테디셀러로 꼽힙니다. 이외에도 허머스(병아리콩 디핑소스)와 함께 제공되는 당근 스틱, 코코넛 오일로 구운 당근 칩, 시나몬과 견과류를 넣은 당근 머핀 등은 일상 속에서 자주 소비되는 건강 간식입니다. 미국에서는 특히 ‘패스트푸드=건강 해로운 음식’이라는 인식을 벗어나기 위해, 채소 기반의 간편식 시장이 성장하고 있고, 당근은 그 중심에 있는 식재료 중 하나입니다. 아침 도시락이나 점심 샐러드에 당근 슬라이스와 디핑 소스를 함께 넣어 구성한 간편 스낵박스는 바쁜 직장인과 학생들 사이에서 큰 인기를 끌고 있습니다. 당근을 중심으로 한 제품군이 브랜드화되어 있으며, 식이섬유·비타민 A 함량을 강조하는 마케팅도 활발히 전개되고 있습니다. 미국에서는 ‘당근 스낵’이 단순한 간식을 넘어 헬시 라이프스타일의 일부로 자리 잡았습니다. 특히 다이어터나 피트니스족 사이에서 베이비 캐롯은 단백질 쉐이크와 함께 곁들이는 대표 간식으로 인식됩니다. 또한 어린이 대상 스낵으로도 활용도가 높은데, 학교 급식에 당근과 셀러리, 치즈, 그래놀라바를 함께 제공하는 구성이 흔합니다. 슈퍼마켓 체인에서는 당근에 초콜릿을 코팅하거나, 과일 젤리와 혼합한 형태의 **‘키즈 헬시믹스’**까지 판매하고 있습니다. 이러한 시장은 대기업뿐만 아니라 소규모 오가닉 브랜드도 활발히 진출해 경쟁이 치열합니다. 최근에는 비건 치즈와 당근 스틱을 세트로 판매하거나, 단백질이 강화된 당근 머핀 등도 출시되며 당근은 단순한 ‘건강 식재료’에서 ‘트렌디한 스낵 아이템’으로 부상하고 있습니다. 또한 미국에서는 특정 시즌에 맞춘 ‘할로윈 당근팩’, ‘스프링 캐롯 믹스’ 등 계절 한정 제품도 판매되며, 당근을 캐릭터화하거나 스토리텔링 마케팅을 접목한 사례도 다수 존재합니다. 이처럼 당근은 단순한 채소를 넘어 패키징, 마케팅, 브랜드 경험까지 고려된 스낵으로 자리 잡았습니다. 특히 MZ세대와 어린이 소비자를 타깃으로 한 제품군은 맛뿐만 아니라 재미 요소를 강조하며 시장을 확장 중입니다.

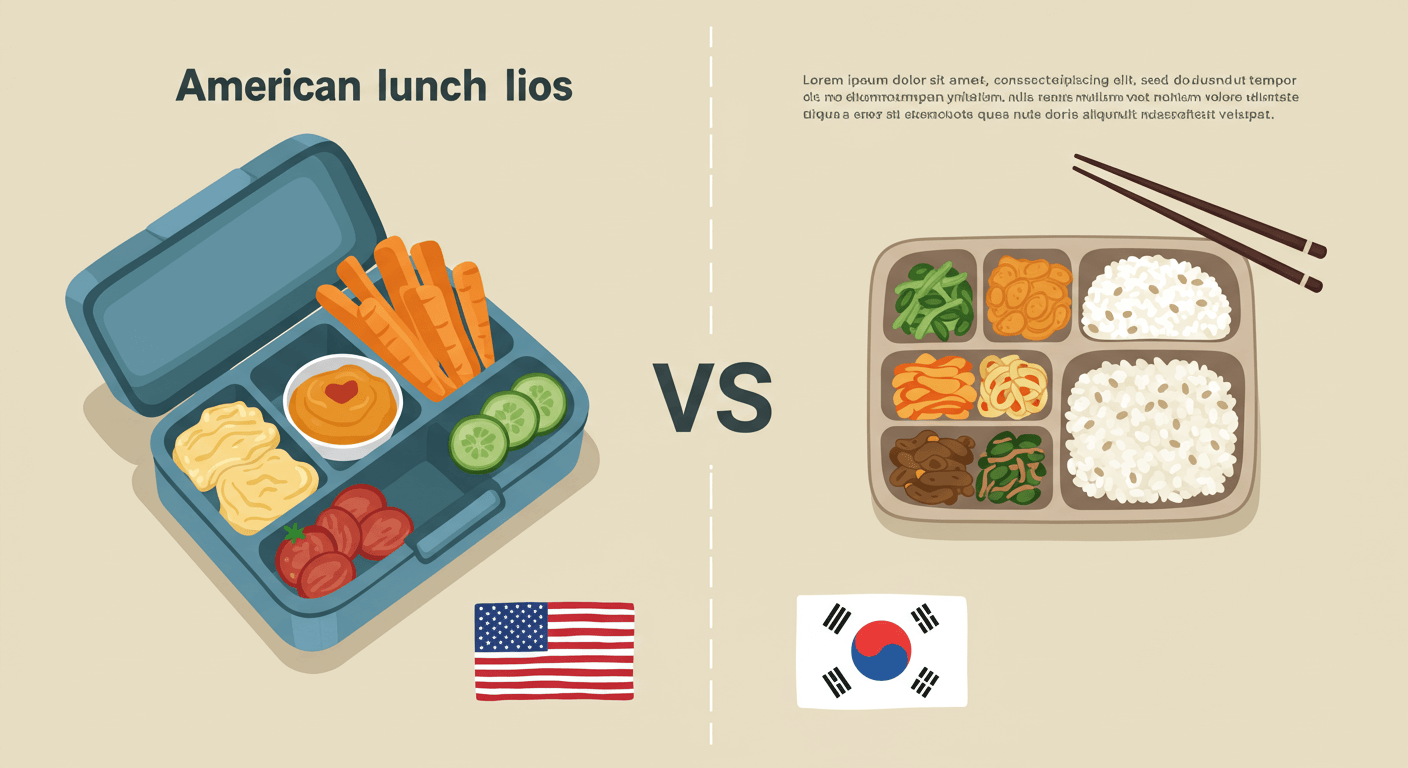

한국의 당근 활용 방식과 인식 차이

반면 한국에서는 당근이 여전히 요리의 부재료, 혹은 색감을 위한 재료로 인식되는 경우가 많습니다. 가장 일반적인 활용 형태는 당근 나물, 볶음 반찬, 김밥 재료, 잡채용 채소 등이지만, 이를 단독 간식으로 소비하는 문화는 매우 제한적입니다. 또한 한국에서는 당근이 주재료로 쓰이는 음식이 그리 많지 않기 때문에, 영양 가치에 대한 인식도 낮은 편입니다. ‘베타카로틴’, ‘눈 건강’ 등의 효능은 많이 알려져 있지만, 일상 식단에서 이를 의식적으로 챙겨 먹는 경우는 드뭅니다. 당근 주스나 스무디는 건강 관심층 사이에서는 인기가 있지만, 여전히 마트에서 단독 당근 제품군을 찾기는 쉽지 않습니다. 문화적으로도 간식은 떡, 빵, 과일 위주로 소비되고 있으며, 채소 간식은 특이하거나 맛없다는 편견이 작용하는 경우가 많습니다. 반면 미국에서는 '건강한 것을 맛있게 먹는' 방향으로 시장이 발전해 왔고, 이는 당근을 간식으로 받아들이는 저변을 넓히는 데 기여했습니다. 한국에서 당근을 ‘간식’으로 보는 인식은 아직도 생소한 편입니다. 학교 급식에서도 대부분 볶음, 무침 형태로 등장하며, 독립적인 간식 형태로 제공되는 사례는 드뭅니다. 중장년층에게는 당근의 단맛보다 특유의 향이 먼저 떠올라 간식보다는 반찬이나 국물 요리에 어울리는 식재료로 여겨지는 경우가 많습니다. 일부 프랜차이즈 주스 브랜드에서 당근주스를 판매하긴 하지만, 해외에서처럼 '간식 시장의 주요 아이템'으로 자리잡은 수준은 아닙니다. 반면 최근에는 밀레니얼 세대를 중심으로 건강 간식에 대한 관심이 높아지며, 당근칩, 당근 스프레드, 당근잼 등 다양한 신제품이 소규모 브랜드 중심으로 출시되고 있습니다. 하지만 유통 채널이 제한적이고 가격이 높아 대중화까지는 시간이 필요한 상황입니다. 이처럼 당근의 인식 변화는 초기 단계이며, 향후 교육·마케팅을 통해 개선될 여지가 많습니다.

소비 패턴의 문화적 차이와 그 이유

이러한 차이는 식문화의 뿌리 깊은 차이에서 기인합니다. 미국은 어릴 때부터 점심 도시락에 스낵채소와 딥소스 조합을 함께 챙겨주는 문화가 정착돼 있습니다. 반면 한국은 한 끼 식사 안에서 균형 잡힌 영양을 강조하다 보니, 간식에 채소를 따로 챙겨 먹는 문화가 발달하지 않았습니다. 또한 미국은 '웰빙'과 '지속 가능한 식품 소비'에 대한 관심이 높아지며, 플랜트 베이스드 다이어트와 간편식 시장의 성장 속에서 채소 간식이 자연스럽게 자리를 잡은 반면, 한국은 건강 = 전통 한식이라는 인식이 강해 새로운 간식문화가 자리 잡기 어려웠던 측면이 있습니다. 이외에도 소비자 교육, 유통 환경, 맛에 대한 선호 차이 등이 영향을 미칩니다. 미국에서는 당근의 단맛을 살리기 위한 조리법이나 제품 개발이 활발한 반면, 한국은 단맛보다 식감과 익숙한 조합을 더 중요하게 여기는 경향이 있어, 단독 간식보다는 요리 속 조연 역할에 머물게 되는 경우가 많습니다. 미국과 한국의 당근 소비 방식은 단순한 식재료 활용을 넘어 식문화 전반의 차이를 반영합니다. 미국에서는 채소를 간식, 식사 대용, 심지어 디저트까지 확장시켜 소비하고 있는 반면, 한국은 여전히 익숙한 조리법 내에서 활용되는 경우가 많습니다. 그러나 건강식에 대한 관심이 커지는 현재, 당근을 활용한 간식 시장은 한국에서도 충분한 성장 가능성을 가지고 있습니다. 이처럼 당근을 간식으로 소비하는 문화는 어릴 적 식습관에서 기인하는 부분이 큽니다. 미국은 어린이 대상 간식이나 도시락 구성에서 생채소 스틱 + 디핑소스 조합이 필수처럼 여겨집니다. 이는 아이들이 자연스럽게 채소를 즐길 수 있도록 하는 교육적 목적도 반영되어 있습니다. 반면 한국은 유아기부터 간식의 형태가 주로 과일, 떡, 빵, 음료 위주로 구성되며 채소는 식사 내 반찬으로 한정되는 경향이 강합니다. 또한 유통 구조의 차이도 큰 영향을 미칩니다. 미국은 식자재 유통 단계에서부터 당근 스낵 전용 패키징 제품이 보편화되어 있지만, 한국은 여전히 벌크 형태의 생채소 유통이 일반적입니다. 결과적으로 미국은 채소를 소비 친화적으로 가공하고 브랜딩한 반면, 한국은 조리 전제형 소비가 일반적이어서 간식 전환이 늦은 것입니다. 이는 식문화 외에도 식품 산업 구조와 교육 방식의 차이로 설명할 수 있습니다.

앞으로 당근을 단순히 반찬 재료가 아닌, 가볍고 맛있는 스낵 혹은 건강식으로 재해석하는 시도가 더 많이 이루어진다면, 일상 속 영양 섭취의 질을 높이고 식문화의 다양성을 이끄는 데 크게 기여할 수 있을 것입니다. 오늘부터라도 냉장고 속 당근을 꺼내, 미국처럼 간식으로 즐겨보는 건 어떨까요?